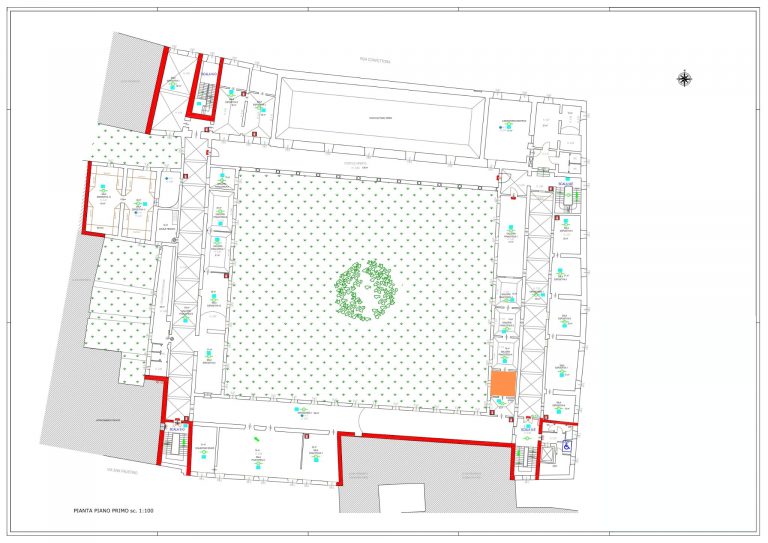

Homo Viator. Una mappa artistica e spirituale per il Giubileo

Il cammino come smarrimento

Il cammino come smarrimento

Audio: Luciano Bertoli, I Canto della Divina Commedia

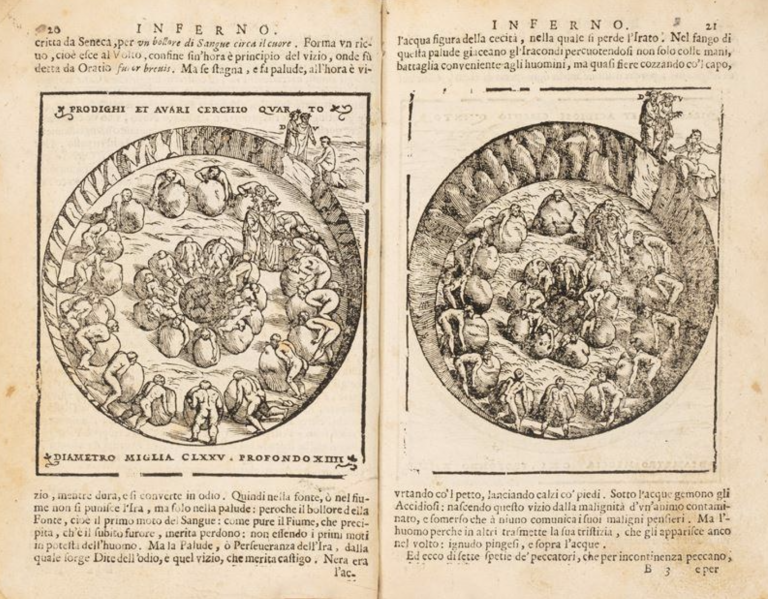

Compendio della Comedia di Dante Alighieri, Diuisa in tre Parti. Inferno, Purgatorio, Paradiso per la filosofia morale, adornata con bellissime Figure, e Geroglifici. Consagrata Al Nobilissimo Praeclariss. Sig. Sig. Padrone Colendiss. Reuerendiss. Alberto Abbate di S. Paolo Monastero Frà Benedettini il Grande, Consigliero secreto degli Eccelsi Principi, Arciuescouo di Saltzburgh, e Vescouo di Bamberga, Arcidiacono di S. Lorenzo nell’Eremo, e Machling, deputato al Consiglio Supremo degli Ordini della Carinthia. Venezia, Girolamo Albrizzi, 1696. In-8° (mm 130×90), pagine 158, [2] – Biblioteca Diocesana Luciano Monari

Durante tutto il XVII secolo furono pubblicate soltanto tre edizioni della Divina Commedia (a fronte delle trentasei cinquecentesche e delle trentadue settecentesche) e si trattò di opere di qualità editoriale modesta.

Questo compendio in prosa è considerato prezioso per il suo apparato iconografico e si inserisce fra le opere propedeutiche e complementari alla comprensione della Commedia.

Il nome del curatore, il canonico Giovanni Palazzi (1640c.ca-1703), letterato, storico ed incisore veneziano, è stato ricavato dalle iniziali poste a firma della dedica. Pievano di Santa Maria Mater Domini a Venezia, fu consigliere imperiale, docente di diritto canonico all’Università di Padova e fondatore dell’Accademia Istorica e Teologica. Prolifico letterato, pubblicò diverse opere curandone in prima persona il corredo iconografico anche grazie agli speciali rapporti di collaborazione con i maggiori tipografi di Venezia. Palazzi fu in contatto con molti intellettuali del suo tempo (Gregorio Leti, Antonio Magliabechi, Girolamo Albrizzi, Michele Cicogna, Apostolo Zeno).

Il compendio dantesco di Palazzi, basato sulle edizioni cinquecentesche commentate da Cristoforo Landino e Alessandro Vellutello, condensa il testo poetico in una sorta di agevole sintesi, ma il pregio maggiore dell’opera sono le immagini che accompagnano il lettore in un appassionante itinerario visivo fra Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Le 89 xilografie sono ricavate dalle matrici create per l’edizione della Commedia commentata da Alessandro Vellutello, stampata a Venezia nel 1544 da Francesco Marcolini: tre incisioni a piena pagina e ottantaquattro su un terzo o mezza pagina, attribuite allo stesso Marcolini, ottimo disegnatore amico di Tiziano e Sansovino.

Se per alcuni studiosi il riutilizzo delle antiche matrici (dopo 150 anni) confermerebbe l’oblio in cui cadde Dante nel XVII secolo, tuttavia il dato non proverebbe, secondo un recente studio di Marco Arnaudo (Dante barocco) la supposta scarsa circolazione del poema. Nel corso del Seicento ebbero al contrario grande diffusione alcune opere di consultazione che si possono definire ‘para-edizioni’, come rimari e compendi.

Il viaggio dantesco si svolge nell’arco di circa una settimana, da venerdì 8 aprile (o 25 marzo) a giovedì 14 aprile (o 31 marzo) dell’anno 1300: è l’anno del primo Giubileo indetto da papa Bonifacio VIII ed ha dunque una valenza simbolica, venendo a coincidere con la speranza di un rinnovamento spirituale e politico che anima molte pagine dell’opera.

Che l’anno sia il 1300 è detto in modo implicito dal primo verso della Commedia (Inf., I, 1), poiché Dante dichiara di essersi smarrito nella selva oscura a metà del cammino della vita degli uomini, ovvero al suo 35° anno di età (il poeta leggeva nella Bibbia che l’età media degli uomini è di 70 anni, Salmi, LXXXIX, 10);

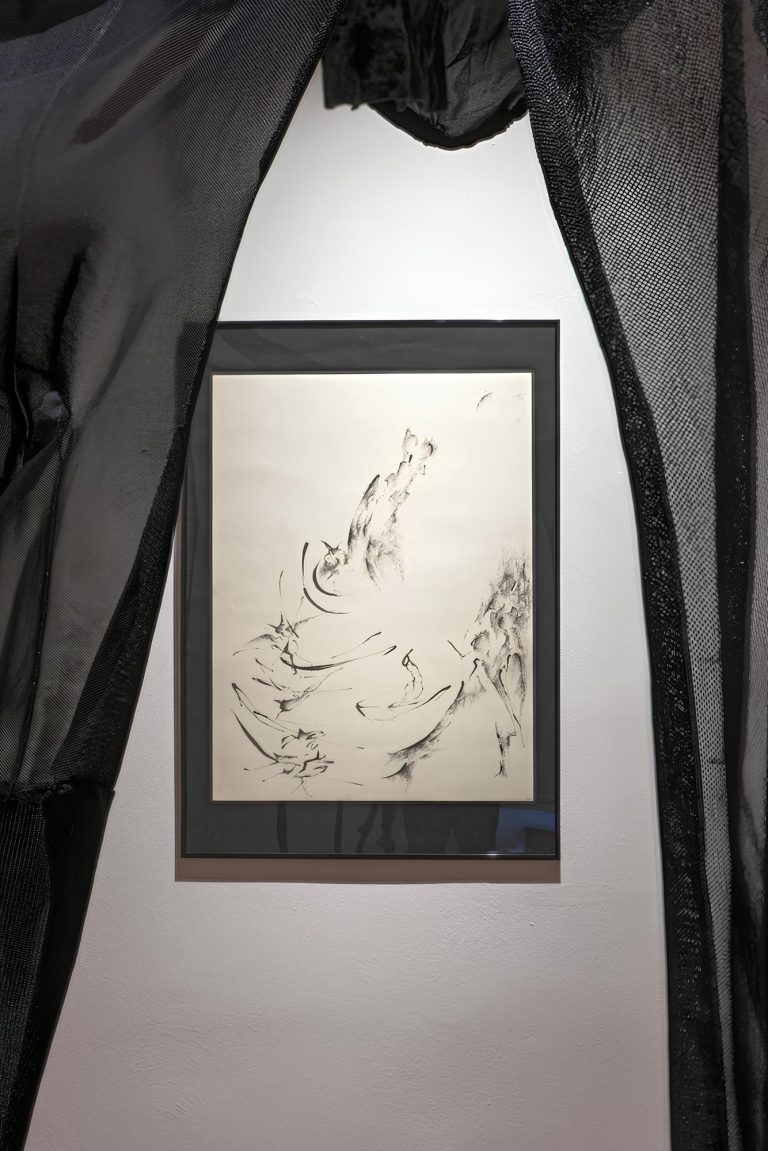

Giulia Nelli, Silenzi nei vuoti dell’attesa, 2023, collant nero Elly Calze, installazione site-specific, dimensioni ambientali

Silenzi nei vuoti dell’attesa è un’installazione composta da intrecci di collant neri, oggi trasfigurati in una trama fitta e aggrovigliata che ricorda rovi in cui ci si muove e in cui talvolta ci si smarrisce.

L’artista invita a superare i vuoti, tanto fisici quanto interiori, partendo dal pieno della materia: fragile ma resistente, che avvolge, trattiene e al tempo stesso lascia spazio al passaggio. Questa rete ricorda anche i legami complessi che si instaurano lungo il cammino dell’esistenza, che possono al contempo intrappolare e proteggere.

Nelle sue opere, le relazioni con sé stessi e con gli altri diventano territori intricati, carichi di tensione e smarrimento, capaci di generare una sensazione di isolamento, oppressione, e silenzioso vuoto.

Chi attraversa Silenzi nei vuoti dell’attesa si muove in un paesaggio sospeso, in bilico tra presenza e assenza. Come Dante nella selva oscura, anche noi cerchiamo una direzione, un percorso possibile, per trasformare quell’attesa profonda che attraversa la vita in un viaggio di consapevolezza.

Anselm Roehr, Inferno, China su cartoncino, 80×60 cm, 2006

Illustrazione realizzata da Anselm Roehr, artista tedesco della seconda metà del Novecento di cui il Museo conserva un corpus consistente di opere, raffigurante il frontespizio per la prima cantica della Divina Commedia dantesca, come si evince dalla scritta Inferno Vorsatz riportata sul retro.

I tre frontespizi costituiscono una sintesi figurativa di ognuna delle cantiche. Nell’opera presente, Roehr sembra voler fornire una visione d’insieme, come a volgere lo sguardo all’indietro, rispetto al cammino intrapreso sino a quel momento. I segni appaiono sintetici ed essenziali, simili a orme lasciare sul foglio, ma risultano ben esemplificativi del lungo e imprevedibile viaggio affrontato da Dante e Virgilio.

Al centro della scena si presenta la voragine dell’Inferno, resa da una serie di linee curve e concentriche che si restringono via via salendo verso l’alto. I due protagonisti compaiono due volte e sono riconoscibili da alcuni attributi: il primo dalla corona d’alloro, il secondo dall’orecchio di grandi dimensioni, nel tentativo di sottolineare la capacità d’ascolto ai quesiti danteschi e la premura posta nei confronti di Dante.

I due poeti sono presenti in primo piano, sulla destra, immersi in una macchia di colore sfumato che allude alla selva oscura, luogo del loro primo incontro. Roehr sceglie di rappresentare l’Inferno capovolto, come se si osservasse la Terra ponendo in alto l’emisfero australe, dove per tradizione si trovano Purgatorio e Paradiso. In molte raffigurazioni dantesche si predilige raffigurare l’emisfero boreale capovolto, al fine di presentare Purgatorio e Paradiso in modo corretto.

Nella parte superiore della composizione i due compaiono una seconda volta, ritratti nel momento in cui, dopo aver attraversato la cavità infernale, escono a riveder le stelle – non a caso in alto sulla destra si intravede un timido astro.

Altri soggetti popolano la scena: all’interno della spirale ascendente si riconoscono una barca con un nocchiero riconducibile a Caronte, il famoso traghettatore infernale. Si osservano, poi, una serie di figure poco delineate. Tra queste, posizionata in alto a sinistra, è possibile riconoscere le fattezze di un diavolo con corna e ali spiegate.

Please , update your browser