I manoscritti del Capitolo del Duomo di Pisa

Uno stemmario del XVII secolo

Uno stemmario del XVII secolo

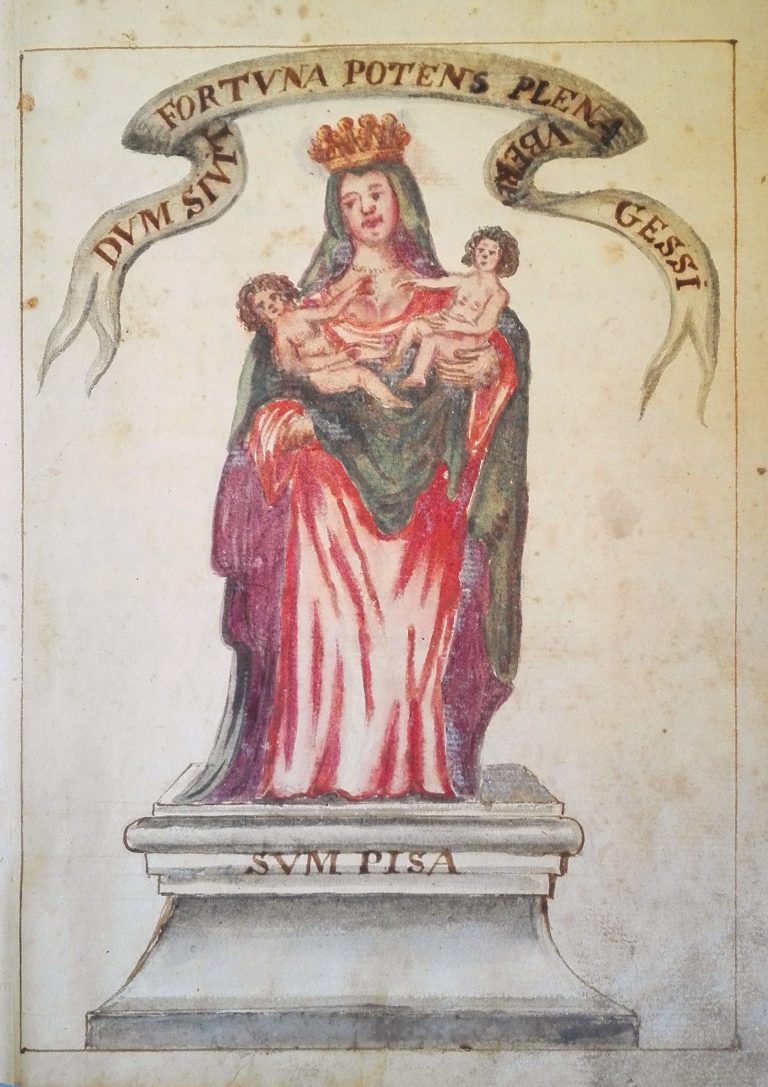

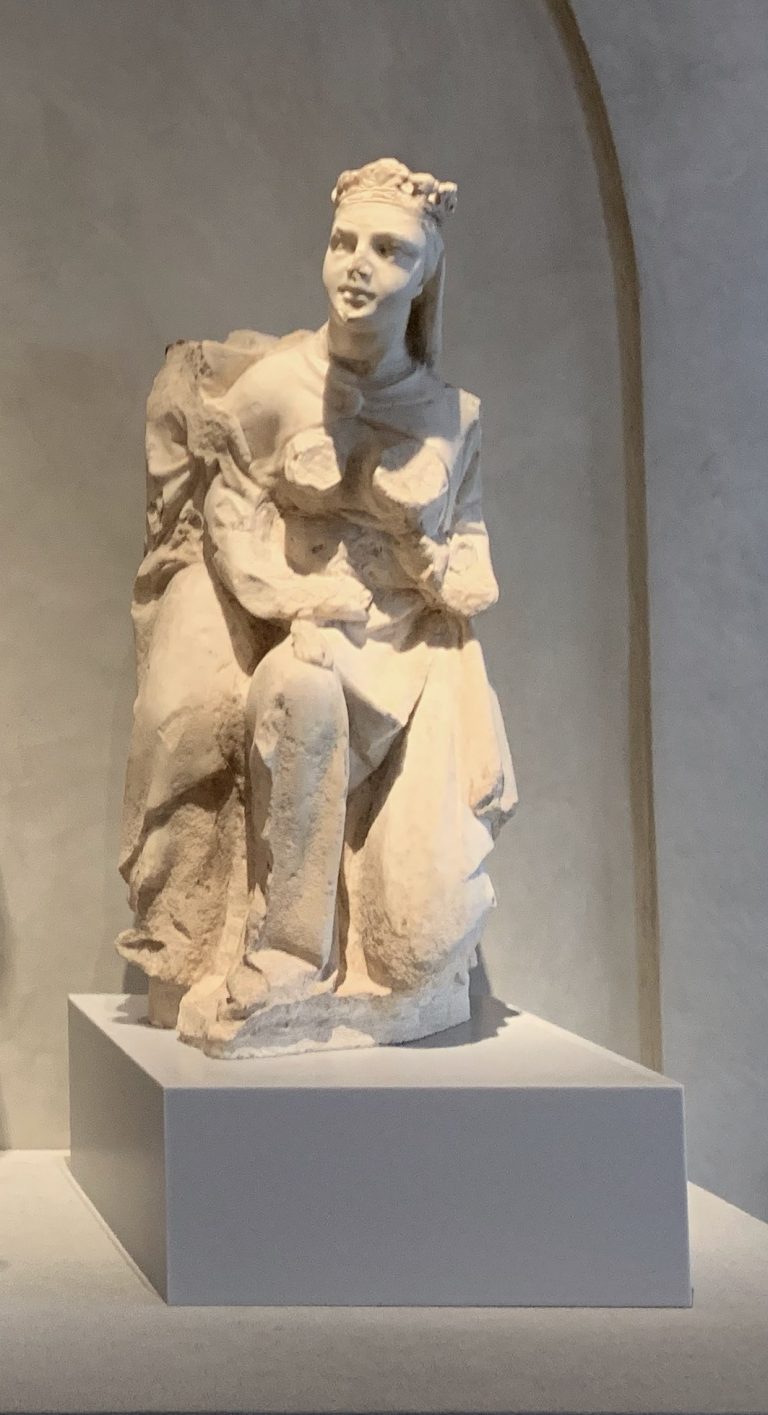

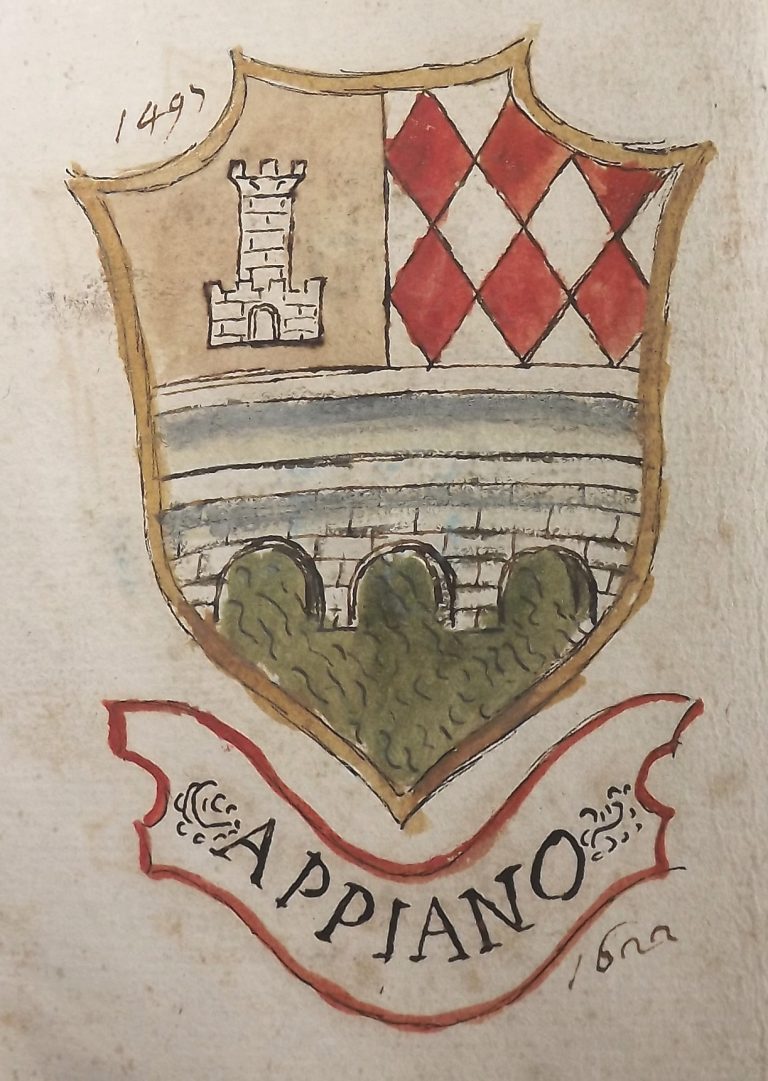

Lo “Stemmario” (Fondo del Capitolo del duomo di Pisa, Manoscritti, C186), realizzato nel XVII secolo e attribuito a Paolo Tronci, illustra gli stemmi delle principali famiglie pisane, ordinate alfabeticamente. Nelle prime carte del volume troviamo alcune immagini ad acquerello – di cui non è noto l’autore – che ricordano, o comunque si rifanno a celebri opere pisane, prime fra tutte le sculture di Giovanni Pisano realizzate per le fabbriche del Duomo di Pisa. Le tre immagini che qui riproduciamo si incentrano sulla figura di una donna/Madonna incoronata, allegoria della Chiesa e/o della città di Pisa. Le prime due – donna incoronata eretta che allatta – sono evidente riferimento a una delle colonne del pergamo di Giovanni Pisano nel Duomo di Pisa (1302 – 1310), composto dalle figure della Chiesa (donna eretta che allatta), e delle quattro virtù teologali ai suoi piedi. Questo modello viene ripreso qualche decennio dopo dall’anonimo autore degli acquerelli che corredano una delle due copie delle Memorie sacre delle glorie pisane (C172/bis) di Pietro Cardosi.

La terza figura, una donna con tunica azzurra e corona granducale, seduta con due bambini che sorreggono i due stemmi di Pisa – quello più comune della croce bianca in campo rosso e quello meno usato della ‘gramigna’ – è l’allegoria della città di Pisa.

L’acquerello tiene sicuramente conto della lunga tradizione iconografica pisana, a partire dalla composizione realizzata da Giovanni Pisano per Pisa presentata da un Angelo, frammento del 1312-1313, oggi conservato nel Museo dell’Opera del Duomo, che faceva parte del gruppo per la lunetta della porta di Bonanno nel transetto meridionale del Duomo.

Questo modello fu poi ripreso dagli artisti attivi a Pisa nei secoli successivi, come Ventura Salimbeni che, nel celebre ciclo di tele per il soffitto ligneo della sala maggiore del Palazzo dei Priori, aveva collocato al centro l’Allegoria di Pisa (1603), oggi conservata a Palazzo Reale, e agli angoli le quattro tele raffiguranti la Giustizia, la Fortezza, la Temperanza e la Prudenza, ancora nella sede originaria.

Altro celebre esempio di impiego di questo modello è sicuramente l’Allegoria della Sapienza divina che illumina Pisa, affresco realizzato da Giovanni Battista Tempesti nel 1786 per la nuova sala delle lauree nel Palazzo arcivescovile di Pisa, dove l’Arcivescovo consegnava i diplomi di laurea in qualità di Arcicancelliere dello Studio pisano. In questo caso Pisa è rappresentata da una donna seduta che allatta un bambino, mentre un putto ai suoi piedi presenta lo stemma della città; quest’ultima sembra aver preso a modello – per l’iconografia e lo schema compositivo – la donna con due bambini ritratta nell’angolo in basso a destra nella grande tela San Ranieri libera l’ossessa, che Domenico Maria Muratori dipinse per il Duomo di Pisa tra il 1712 e il 1718 (oggi al Museo nazionale di Palazzo reale di Pisa), opera che molto probabilmente il Tempesti aveva avuto modo di ammirare nella cattedrale pisana.

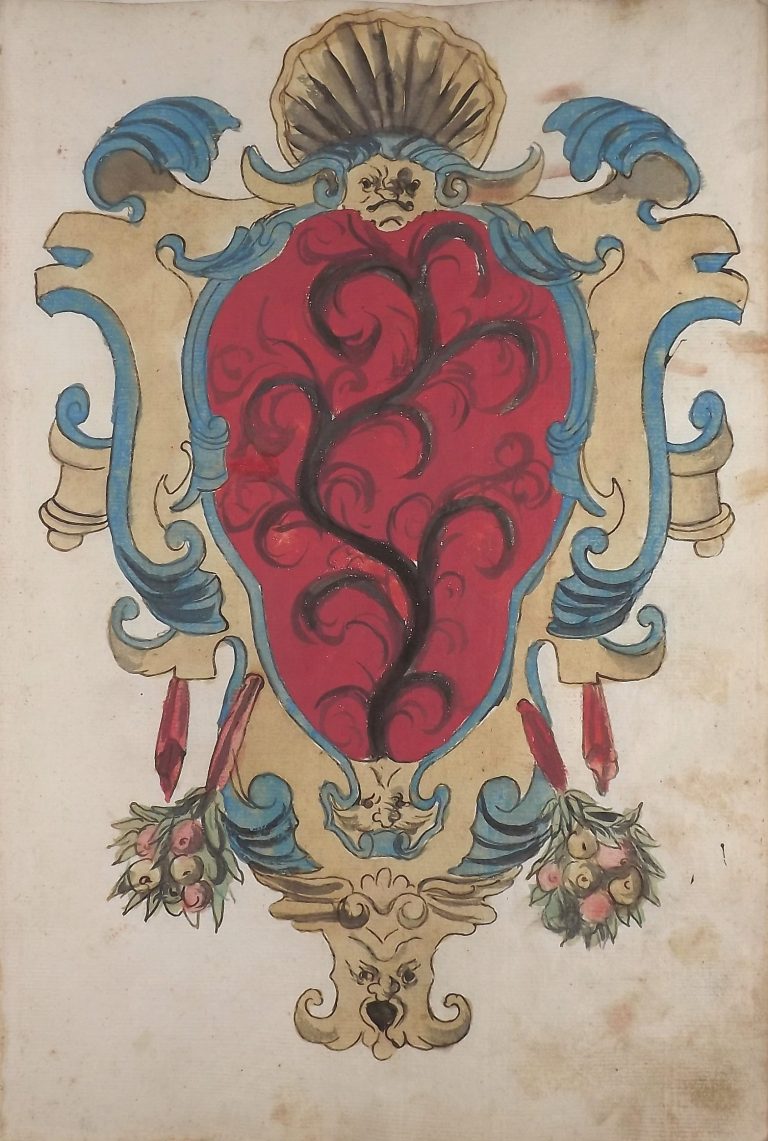

Una nota a parte merita l’uso dell’immagine della gramigna nello stemma di uno dei due putti: simbolo della tenacia e della forza del popolo pisano, viene usato per la prima volta nel Cinquecento, nella statua di Ferdinando I realizzata da Pietro Francavilla nel 1594, oggi in Piazza F. Carrara e sugli scudi ottocenteschi sorretti dai Marzocchi sul Ponte Solferino. Nel seicentesco “Stemmario Pisano Orsini de Marzo”, di proprietà della Farruhenstiftung Haus Orsini Dea Paravicini, un tempo appartenuto alla famiglia dei Galletti, troviamo nelle prime carte una sequenza di immagini molto simile a quella del nostro stemmario: nella prima carta campeggia la medesima figura allegorica della città di Pisa, ossia una donna incoronata vestita con una tunica azzurra rifinita da decori, accostata da due putti, uno dei quali sorregge lo stemma del popolo pisano con la croce. Lo stemma della gramigna lo troviamo isolato nella pagina successiva, all’interno di un cartiglio di fattura seicentesca, ma, a differenza nel nostro, manca il campo rosso.

Please , update your browser