Pillole di storia

La Sala delle Lauree: i vescovi e lo Studio Pisano

La Sala delle Lauree: i vescovi e lo Studio Pisano

MENU

Papa Clemente VI (1342 – 1352), con la bolla In supreme dignitatis del 3 settembre 1343, concesse alla città di Pisa di poter fruire in perpetuo di uno Studio generale “in Sacra pagina, in iure canonico et civili, et in medicina et qualibet alia licita facultate operante in civitate ipsa” (ASPi, Diplomatico, Atti pubblici, n. 36). La decisione di Clemente VI si inseriva in quella che era ormai da anni una precisa politica del papato mirante a favorire lo sviluppo delle università e insieme a ricondurle sotto il controllo dell’autorità ecclesiastica. Nella bolla era contenuto un privilegio non solo per la civitas pisana ma anche per l’autorità ecclesiastica, stabilendo che le insegne dottorali venissero consegnate solo dall’arcivescovo, o dal vicario capitolare in caso di sede vacante. Il conferimento ufficiale del diploma di laurea avveniva all’interno della Sala delle Lauree del palazzo arcivescovile.

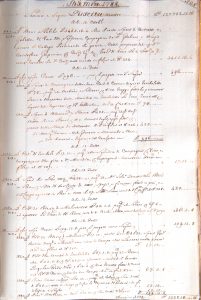

La sala, documentata fino al XVII secolo al primo piano del palazzo, nel 1623 fu trasferita al piano terra, all’angolo tra i lati ovest e nord, per volontà dell’arcivescovo Giuliano de’ Medici, come attestato dai pagamenti fatti in data 30 gennaio “per nettare e pulire la stanza che deve accomodarsi per l’Accademia” e in data 11 marzo al muratore “per accomodatura della stanza per l’Accademia” (ASDP, Mensa arcivescovile, Giornali, n. 4, p. 16 e 22), e al pittore Francesco Borghetti per “fattura dell’arme fatta a fresco nella volta della stanza fatta per l’Accademia”, stemma dell’Arcivescovo che ancora campeggia al centro della copertura a volta. Qui rimase fino al 1659 quando l’arcivescovo Scipione Pannocchieschi fece costruire la nuova sala delle lauree al piano terra nell’aula dell’antica chiesa di San Giorgio de Ponte, attestata dal 934 e interamente inglobata nella struttura del palazzo dal XV secolo (ASDP, Mensa arcivescovile, Entrate e uscite, n. 42, c. 212v: viene registrato un pagamento per “il muro della volta della stanza dove si fanno i Dottori”. ASDP, Mensa arcivescovile, Giornali, n. 8, c. 116v: pagamento a Stefano Certosino “per aver ritratto l’immagine della Santissima Vergine nella stanza de’ Dottori in detto Arcivescovado” (oggi perduta)).

Tra il 1786 e il 1788 l’ambiente fu rinnovato per volere dell’arcivescovo Angelo Franceschi, autore di gran parte degli interventi del palazzo, dei quali ci resta ampia documentazione nei registri contabili della Mensa Arcivescovile. A questi interventi sono da ricondursi lo stemma dell’arcivescovo Franceschi, dipinto da Giovanni Stella nel 1786 sul soffitto, l’affresco eseguito nello stesso anno da Giovanni Battista Tempesti “Allegoria della Divina Sapienza che illumina Pisa” sulla parete nord, e le decorazioni monocrome in corrispondenza della porta d’ingresso e delle finestre della parete sud realizzate l’anno dopo da Pietro Larucci, decoratore attivo a Pisa tra il 1780 e il 1807. Nei registri di Entrata e uscita e dei Debitori e creditori della Mensa arcivescovile, relativi agli anni 1786 – 1788, troviamo i numerosi e ingenti pagamenti effettuati per compenso degli artisti e per l’acquisto di materiali.

Dai Registri dei dottorati – conservati presso l’Archivio storico diocesano di Pisa, nel Fondo Curia, sezione Studio pisano – si deduce che di norma il conferimento del titolo di laurea avveniva nel palazzo arcivescovile, dato confermato anche dalla formula che ricorre sui diplomi: “datum et actum Pisis in palatio archiepiscopali in aula superiori ubi similes actus fieri et celebrari consueverunt”. La discussione, la professione di fede e l’assegnazione del voto di laurea avveniva invece nelle sedi dello Studio, che in origine erano alcune chiese della città. Fin dalle origini dello Studio pisano infatti, come nel resto delle università toscane, era in uso di compiere in chiesa le più solenni cerimonie scolastiche, così come alcuni corsi più frequentati. Da tradizioni e documenti antichi la prima chiesa destinata a tale uso risulta essere quella di San Filippo, oggi non più esistente, situata nei pressi dell’attuale mercato delle vettovaglie. Qui si riuniva il corpo accademico e da qui partivano le processioni universitarie; sotto le sue logge si svolgevano le dispute relative al Diritto. Con gli ultimi anni del XV secolo tali funzioni furono trasferite nella vicina chiesa di San Michele in Borgo, già sede di scuole monastiche pre-universitarie. Altre due chiese cittadine furono sedi di attività universitarie, ossia la chiesa di San Nicola, sede per lo svolgimento dell’esame di laurea in Chirurgia, e quella di Santa Caterina – dove esistevano già le scuole monastiche di arti, filosofia e teologia – vi si tenevano gli insegnamenti universitari di medicina.

In occasione dei trasferimenti dello Studio pisano a Pistoia e a Prato, avvenuti negli anni 1478-80, 1486 e 1495, gli arcivescovi pisani si trovarono nella condizione di dover rivendicare il loro ruolo di arcicancellieri: prima l’arcivescovo Raffaele Riario (1479 – 1499) nel 1496 si rivolse a papa Alessandro VI, poi il suo successore Cesare Riario (1499 – 1518) ricorse a papa Giulio II per continuare a conferire le lauree e a svolgere la loro funzione all’interno dello Studio: una copia in pergamena della lettera di papa Giulio II del 15 dicembre 1504 inviata al vicario generale, con il quale viene confermato il ruolo dei Vescovi pisani all’interno dell’Università, si conserva all’interno del primo registro dei dottorati, insieme a varie copie di privilegi concessi da papa Clemente VI allo Studio pisano nell’anno 1343.

Nell’Archivio storico diocesano di Pisa, nel Fondo Curia, oltre ai registri dei dottorati si conservano anche gli atti vari – carteggio, regolamenti, annuari a stampa, ecc. – relativi ai secoli XVII – XIX. Le due serie si chiudono con gli anni 1860 – ’61, in cui viene a cessare la funzione di arcicancelliere attribuita all’arcivescovo.

Please , update your browser