Pillole di storia

La Limonaia: da capannone degli agrumi ad archivio

La Limonaia: da capannone degli agrumi ad archivio

MENU

La Limonaia del Palazzo arcivescovile, ovvero il “capannone degli agrumi” dove venivano ricoverate le piante da novembre ad aprile, fu realizzata alla fine del XVIII secolo per volere dell’arcivescovo Angelo Franceschi, all’interno del grande giardino attiguo al palazzo e collegato alla facciata sud di quest’ultimo da un cavalcavia, entrambi già presenti nell’impianto quattrocentesco. Il giardino a sud risulta quindi come uno spazio privato dell’arcivescovo, con accesso diretto dai suoi appartamenti, mediante una scala a chiocciola interna, e protetto da alte mura che ne garantiscono la riservatezza; il suo impianto settecentesco, realizzato dall’ingegnere Stefano Piazzini (1787), basato su simmetria e rigore geometrico, comprendeva nove viali in ghiaia e dodici aiuole, con 120 vasi di agrumi posizionati su basi di pietra; al centro, una vasca circolare in marmo con una fontana decorata con conchiglie, due edicole ornamentali, decorate “a grottesca” con materiali naturali come conchiglie e pietre colorate. La grande edicola, realizzata dallo stuccatore Giacomo Gioia tra il 1790 e il 1792, ospitava la statua della dea Pomona; nell’Ottocento, fu inglobata in un edificio, assumendo l’aspetto di un piccolo tempio.

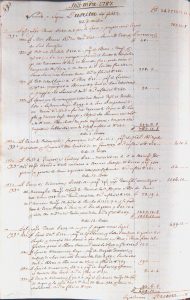

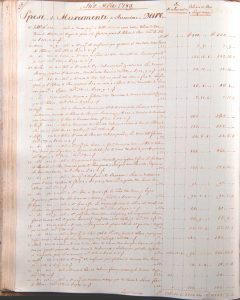

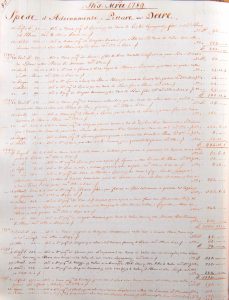

Dalle fonti archivistiche e in particolare dai documenti contabili della Mensa arcivescovile – risorsa primaria per ripercorrere le vicende del palazzo arcivescovile e suoi annessi – risulta, tra il giugno e l’agosto del 1792, la conclusione dei lavori per la costruzione del capannone, nel lato ovest del giardino, con la realizzazione della sua copertura. Nel 1817, sotto l’arcivescovo Ranieri Alliata, il giardino fu abbellito ulteriormente con intonaci dipinti, mentre a partire dall’aprile del 1818 iniziarono i lavori per la realizzazione di un “nuovo capannone” per gli agrumi. Il 6 giugno furono pagati maestri e manovali per la chiusura di “diversi usci del giardino”, successivamente si mise mano alla facciata del capannone, come ancora oggi si presenta: il primo giugno del 1822 venne acquistata “un’Arme di rame di Monsignor Arcivescovo Alliata da porsi al nuovo Capannone degli agrumi”, oggi andata perduta; il 7 maggio 1823 fu registrato il pagamento di 20 lire a Francesco Taccola per quattro urne di terracotta da porre sopra il frontone della Limonaia, ancora oggi in loco. Il lato sud si concluse tra il 1823 e il 1829 quando furono realizzati cinque grandi finestroni nuovi. L’ingresso principale del giardino si trovava originariamente in via della Faggiola, ma fu poi chiuso e sostituito da un’apertura su Piazza dell’Arcivescovado. Durante i recenti lavori di restauro, sono state ritrovate tracce del precedente ingresso, testimoniando le continue modifiche subite dallo spazio nel corso dei secoli.

A partire dal Novecento, l’utilizzo della Limonaia cambiò radicalmente: tra il 1906 e il 1907, l’arcivescovo Pietro Maffi concesse la Limonaia ai fratelli Antoni, che la usarono come prima officina per costruire il loro aeroplano, gettando le basi per la nascente aviazione pisana. Dopo questa parentesi, la Limonaia cadde in uno stato di degrado, aggravato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, come testimoniano le foto degli anni ’60 che mostrano il giardino e i vani del capannone invasi dalla vegetazione. Grazie agli interventi curati dall’Opera Primaziale Pisana, iniziati nel 1998 con il recupero del capannone e terminati nel maggio del 2025, con il ripristino del giardino, l’intera area ha riacquistato il suo aspetto originario ed è tornata ad essere fruibile.

Dal 2001 la Limonaia è sede dell’Archivio storico diocesano di Pisa, ‘archivio di concentrazione’, che conserva – oltre alla documentazione frutto dell’attività svolta dal vescovado – numerosi complessi documentari, prodotti da diversi enti ecclesiastici della diocesi.

Please , update your browser