Homo Viator. Una mappa artistica e spirituale per il Giubileo

Il cammino come salvezza

Il cammino come salvezza

Carlo Bianchetti, Single file – In fila indiana, 2022, Porto delle Grazie, Roccella Jonica

Munito di fotocamera Carlo Bianchetti, fotoreporter italiano classe 1995, inizia nel 2022 un viaggio sulle coste del sud Italia passando da Lampedusa fino a Roccella Jonica, Oulx, Claviere, Trieste e Trento.

Tra sbarchi e confini, viene documentata la quotidianità di questi luoghi popolati da chi ogni giorno affronta le difficoltà legate alle rotte migratorie.

La foto esposta ritrae in notturna l’attesa di entrare nel tendone della Croce Rossa, adibito al primo soccorso, al Porto delle Grazie di Roccella Jonica, luogo che ha visto, e che vede tuttora, lo sbarco di centinaia di migranti.

Single file e Mediterranean Cruise – Crociera Mediterraneo ci mostrano un cammino alla ricerca di pace, riconoscimento e identità. Gli scatti sono parte di “Native Land”, progetto di Carlo Bianchetti che dal 2022 invita a riflettere su tutte le crisi che vive il nostro pianeta, tra guerre e cambiamenti climatici, suggerendo come unica possibile soluzione quella di affrontarle collettivamente.

La volontà del lavoro è quella di sottolineare i motivi che spingono ad affrontare lunghi e pericolosi viaggi, dando voce a tutte le realtà che nel silenzio e nell’indifferenza sono diventate un punto di riferimento fondamentale per tutte le persone in movimento, verso l’Europa e non solo, restituendo parte del loro viaggio, delle loro storie di vita e l’estrema umanità che, malgrado le difficoltà, sono in grado di conservare.

Decoratore lombardo, Fiasca da pellegrino, arredo liturgico, XVI sec, zucca incisa e pirografata

Nel corredo del pellegrino, con il bordone (il grosso bastone ricurvo) e la conchiglia, la fiasca è il simbolo del viaggio a piedi.

Questo oggetto era spesso ricavato da una zucca lagenaria, ovvero l’unica zucca presente nel vecchio continente prima della scoperta dell’America, dalla caratteristica forma ad ampolla.

Prima di essere lavorata, la zucca presenta un colore verde scuro. Viene poi lasciata essiccare, affinché la corteccia si indurisca. Le sue dimensioni consentivano di legarla al bastone nel punto centrale dove è concava.

In questo esemplare la decorazione viene eseguita tramite pirografia, tecnica che permetteva di scrivere o disegnare con una punta metallica incandescente. La decorazione riporta scene su due livelli. Nel registro superiore è possibile scorgere l’Agonia di Gesù al Getsemani e Cristo alla Colonna. Nel registro inferiore, invece, troviamo la Coronazione di Spine, la Salita al Calvario e la Crocifissione. Ogni scena è intervallata, come una quinta teatrale, da alberi dalle fitte foglie che riprendono i più caratteristici motivi vegetali tipici di questo genere di oggetti.

La scelta delle scene raffigurate crea un legame profondo – talvolta persino una fonte di conforto e sostegno – tra la Passione di Cristo e le difficoltà affrontate dal pellegrino durante il suo cammino, divenendo immagini in grado di infondere rasserenamento e speranza.

Ambito russo, San Nicola con Santi, XVIII sec, tempera su legno e foglia d’oro, 31 x 49 cm, comodato d’uso da Collezione privata

Quest’opera rientra nella grande tradizione dell’icona russa, che affonda le proprie radici nell’arte bizantina. Fin dai tempi di Bisanzio, infatti, l’icona non era soltanto una rappresentazione sacra, ma partecipava attivamente alla liturgia e veniva venerata come oggetto di culto.

Le icone accompagnavano i fedeli in ogni momento della loro esistenza. Venivano portate in processione, utilizzate nei riti domestici, invocate nei momenti di bisogno e persino innalzate durante le battaglie, affinché proteggessero i combattenti. Erano simboli potenti, spirituali ma anche culturali, e per questo motivo venivano custodite con estrema cura, restaurate, decorate e salvate in caso di pericolo. Per renderle più facilmente trasportabili, molte di queste immagini sacre venivano realizzate in formato ridotto. La presenza delle ante richiudibili suggerisce, inoltre, che l’opera fosse stata realizzata per devozione privata e che venisse chiusa per evitare che la pellicola pittorica venisse danneggiata durante il suo spostamento.

Al centro dell’opera troviamo la figura di san Nicola, uno dei santi più venerati della tradizione ortodossa. Il santo è rappresentato frontalmente, secondo i canoni della pittura sacra, con una veste dorata da diacono e una stola nera ornata di croci rosse. Il volto, dai tratti severi, è incorniciato da una barba fluente e segnato da profonde rughe che conferiscono saggezza e autorevolezza.

Sopra di lui, su nubi grigie, compaiono Cristo e la Vergine Maria, disposti in una posizione apparentemente subordinata rispetto al santo. Questo dettaglio riflette la specificità della tradizione russa dove l’icona di san Nicola occupa un posto d’onore, tanto da essere collocata accanto a quelle della Vergine e del Figlio nell’iconostasi delle chiese.

Nella parte inferiore della tavola centrale è presente una figura femminile accompagnata dall’iscrizione “Ct. Еуросинia”, identificabile come santa Efrosinia di Polotsk, monaca di origine bielorussa e unica santa canonizzata tra le donne di origine slava. Completano la composizione le quattro figure di santi e vescovi raffigurate sulle ante laterali, che partecipano alla scena in atteggiamento contemplativo.

Questa piccola icona, destinata alla devozione personale, è un esempio eloquente di come l’arte sacra non fosse solo appannaggio delle chiese, ma parte integrante della vita quotidiana e spirituale dei fedeli.

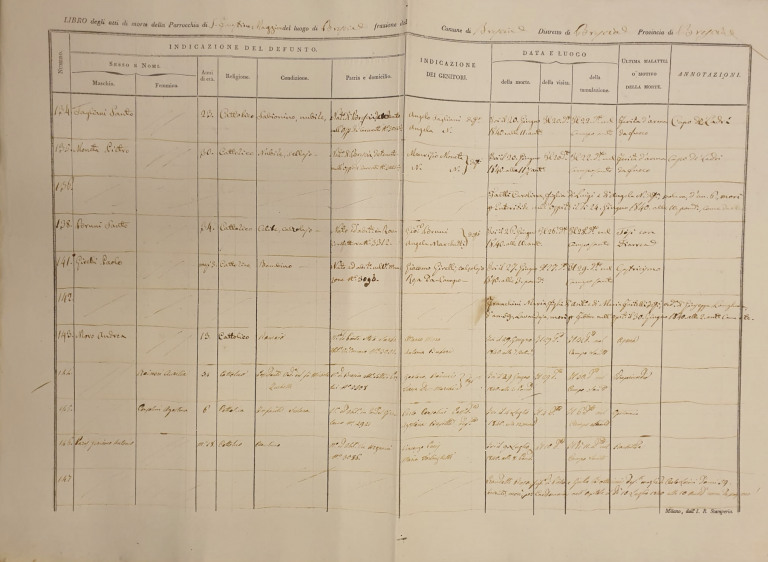

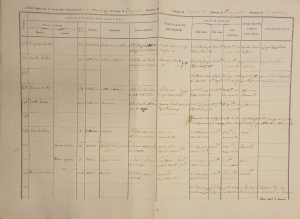

Duplicati anagrafici regno lombardo-veneto

La registrazione di battesimi, matrimoni e morti viene iniziata nelle parrocchie a partire dal Concilio di Trento in poi (1565) e prosegue ininterrotta fino ai giorni nostri: così infatti era previsto dal diritto canonico (da qui il nome di ‘libri canonici’).

Nel periodo però del Regno lombardo-veneto (1815-1866), il governo austriaco obbliga i parroci ad un’ulteriore registrazione su appositi moduli come quello esposto. Le indicazioni richieste sono molto dettagliate: oltre ai nomi e la provenienza delle persone registrate si trovano anche la condizione sociale, la religione, le cause di morte, oltre ad annotazioni che spesso aiutano a ricostruire il contesto del tempo.

Questi certificati sono attualmente richiesti all’Archivio storico diocesano dai discendenti di coloro che sono emigrati all’estero nell’Ottocento (una media di oltre 300 pratiche all’anno): costituiscono un tramite documentario tra coloro che migrarono per trovare nuovi percorsi di vita e coloro che ora ricevono il testimone di quel cammino iniziato quasi due secoli fa.

Questa registrazione dei defunti della parrocchia dei SS. Faustino e Giovita del 1840 permette di ricostruire la storia di due vite, accomunate da vicende simili. Pietro e Santo sono registrati come morti per una ferita da arma da fuoco il 20 giugno 1840: entrambi erano detenuti nell’Ospedale delle carceri, entrambi sono indicati come ‘capo dei ladri’. E il destino li unisce anche perché entrambi partoriti da madre non conosciuta (o, al massimo, con il solo nome di battesimo). Forse una vita difficile: nati senza madre, probabilmente abbandonati a se stessi, conducono una vita faticosa e disordinata. Non sappiamo cosa accadde il 20 giugno del 1840, ma leggiamo nelle annotazioni del parroco che erano ‘capo dei ladri’ e nient’altro. Poche righe riassumono storie complicate, difficili e sicuramente tristi.

Il parroco di Demo, il 29 marzo 1817, scrive che, dalla sua ‘donna di governo’ (la perpetua) è stata trovata “un’infante, sull’aprir della porta, abbandonata in un cestello di giunchi, involta in cenci ed avente per guanciale la coppa di un cappello lacerato”; prosegue dicendo: ”l’ho battezzata imponendogli il nome di Maria e padrino fu il cursore comunale Bernardo Bernardi; quindi fu consegnata all’agente comunale che l’ha inoltrata all’Ospitale di Cividate”. Demo è un piccolo paese della Valle Camonica e, per quel trimestre, non vi è la registrazione di nessun nato, tranne questa breve annotazione che racconta una piccola storia sconosciuta.

Please , update your browser