Homo Viator. Una mappa artistica e spirituale per il Giubileo

Il cammino come ricerca

Il cammino come ricerca

Cause di beatificazione e canonizzazione

La sezione Cause di beatificazione e canonizzazione (sec. XVI – XX) conserva la documentazione prodotta per l’istruzione delle cause diocesane per i processi di canonizzazione. Contiene deposizione testimoniali, verbali, decreti, carteggio e quanto richiesto dall’iter processuale previsto dal diritto canonico. La consistenza complessiva della serie è di 130 pezzi (materiale molto vario: fascicoli, buste, volumi, scatole sigillate).

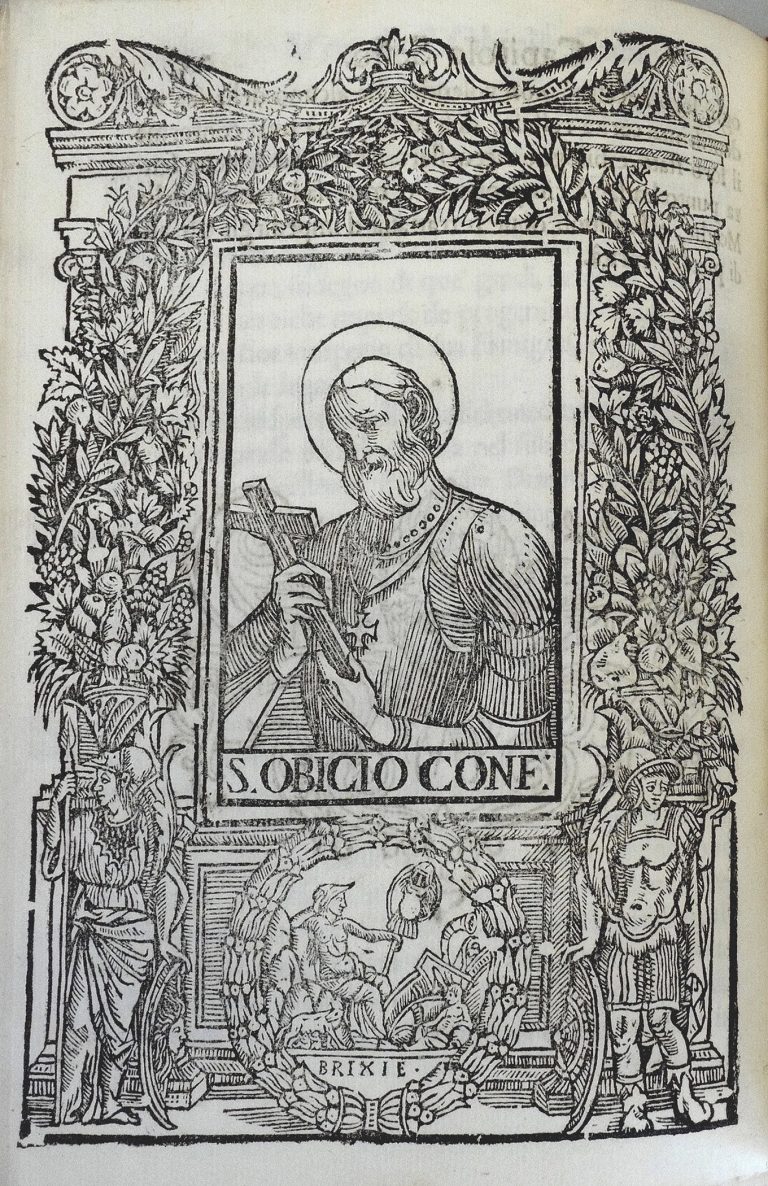

La xilografia raffigura il santo in armatura e in preghiera, mentre regge il Crocifisso, circondato da una cornice architettonica decorata a motivi vegetali; a destra, il capitolo VII, narra i suoi pellegrinaggi devozionali.

Obizio, cavaliere originario di Niardo (Niardo, 1150 c.a – Brescia, 1204) si convertì nel 1191 dopo la battaglia di Rudiano. Durante lo scontro, il crollo di un ponte lo fece precipitare nel fiume dove, intrappolato in un cumulo di soldati morti, ebbe una visione delle pene dell’Inferno. Salvatosi, rinunciò alle sue ricchezze e si dedicò interamente ai poveri e a Dio, entrando anche nel monastero di Santa Giulia a Brescia, dove morì il 6 dicembre 1204.

Il pellegrinaggio, segnato dalla devozione e dalla ricerca spirituale, accompagnò il suo cammino di fede: spinto dal desiderio di vedere Dio, Obizio si recò a Lucca per contemplare il Volto Santo, ritenuto immagine di Cristo. Sostò anche a Pavia presso la tomba del beato Alberto e poi a Cremona, dove pregò sul sepolcro di sant’Omobono.

Rita Siragusa, Bound by contrast – Echos of light and shadow, 2025

Polipropilene, ottone , alluminio, ferro, plexiglas

Audio: Testo e voce di Rita Siragusa, Bound by contrast – Echos of light and shadow

La scultura nera e bianca aderisce alla parete come un racconto sussurrato tra la luce e l’ombra, come una rappresentazione del contrasto che vive dentro ogni esistenza, delle opposizioni che ci formano e ci definiscono.

È anche il riflesso di un cammino interiore, un pellegrinaggio dell’anima che attraversa il buio per trovare la luce.

Le forme, realizzate in polipropilene, si avvolgono e si intrecciano su una base geometrica in ferro, che dà sostegno e ordine a ciò che è mutevole e irregolare, proprio come le esperienze della vita trovano il loro spazio in ciò che ci tiene saldi.

Il bianco e il nero si incontrano, si scontrano, creando armonia e tensione.

Di fronte all’opera sospesa, una teca in plexiglass con base in alluminio custodisce una fusione in ottone, una forma frammentata, una Pepita Stellare. È un simbolo di trasformazione e rinascita: un frammento di luce che emerge dall’oscurità, come l’anima che, nel suo viaggio, ritrova la propria strada.

Questa piccola struttura dorata, sospesa nel vuoto, amplifica il dialogo tra equilibrio e frattura, tra materia e assenza, tra il visibile e l’invisibile. La teca poggia su una base nera , rafforzando il contrasto tra leggerezza e solidità, tra ciò che è terreno e ciò che è trascendente.

È il filo dell’esistenza che, seppur frastagliato e imprevedibile, riesce a mantenere un equilibrio fragile e delicato. Come la scultura si adatta alla struttura che la accoglie, così la vita trova il suo posto tra le difficoltà e le gioie.

Il cammino giubilare è un viaggio di trasformazione, e questa opera lo rappresenta nella tensione continua tra caduta e risalita, tra dispersione e ricostruzione.

Ogni forma è un frammento di questo viaggio, e ogni angolo, una prova superata.

La purezza del bianco, la profondità del nero e il bagliore dell’ottone raccontano la nostra anima, sospesa tra ciò che ci illumina e ciò che ci sfida.

In questo eterno dialogo tra ombra e luce, tra ciò che siamo e ciò che potremmo diventare, si compie il pellegrinaggio della vita.

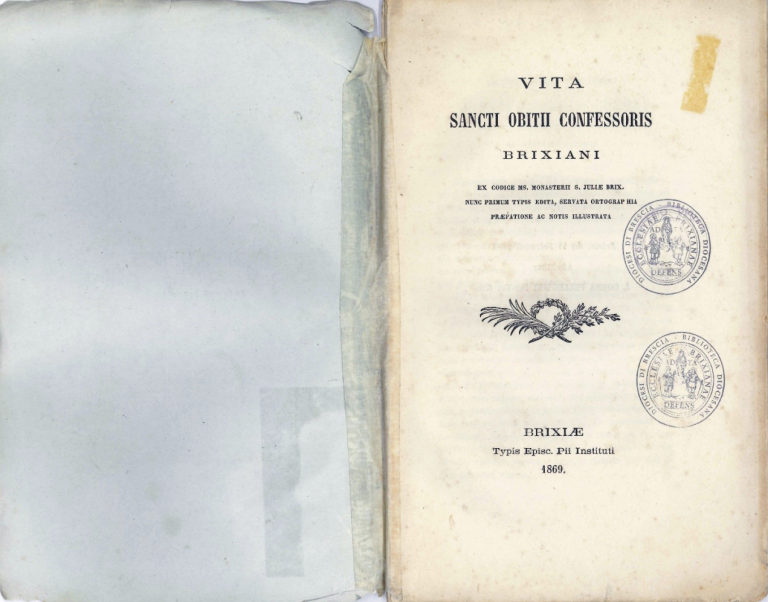

Vita sancti Obitii confessoris brixiani /ex codice ms. monasterii S. Juliae brix. nunc primum typis edita, servata ortographia praefatione ac notis illustrata [Joseph Onofri], Brixiae, Typis Episc. Pii Instituti 1869 – Biblioteca Diocesana Luciano Monari

“Desiderò un giorno el Beato Obicio di vedere la faccia de Idio come homo che nessuna altra cosa desiderava”.

Così inizia il paragrafo 13 del codice proveniente dal monastero di Santa Giulia e contenente la vita di un uomo che dalla sua natia Valcamonica, sul finire del XII secolo, si mette in cammino sulle strade dell’Italia medievale per vedere il volto di Dio.

La vita di Obizio, nato a Niardo tra il 1141 e il 1151 in una famiglia di antica nobiltà, aveva conosciuto un repentino e totale sovvertimento alcuni anni prima. È l’estate del 1191 e Obizio, alla guida di un drappello di soldati camuni, è accampato nei pressi del castello di Pontoglio che deve difendere dalle incursioni dell’esercito di Bergamo. Il comune di Milano si schiera a sostegno delle truppe bresciane ma quest’ultime, data l’impossibilità di aspettare oltre l’arrivo dei milanesi, si risolvono ad affrontare da sole l’esercito di Bergamo e dei suoi alleati. Lo scontro, consumatosi il 7 luglio, vedrà l’insperata affermazione di Brescia ma con un tale spargimento di sangue da passare alla storia come la battaglia della Malamorte. Obizio, all’inseguimento dei nemici in ritirata, viene travolto dal crollo del ponte di barche costruito poche ore prima dai cremonesi e sta per annegare nell’Oglio, gravato dal peso dell’armatura e dei corpi dei soldati affogati. Invoca, allora, l’aiuto di santa Margherita, cui era devoto fin dalla giovinezza, e viene fortunosamente messo in salvo. Nella concitazione delle ore successive al suo salvataggio vive, però, un’esperienza drammatica: gli pare di essere trasportato all’inferno e lì sente pianti, ululati, orribili muggiti e strida di demoni. Tornato in sé Obizio, che pure a casa aveva moglie e figli che lo aspettavano, sconvolto dalla visione, decide di mutare completamente vita abbandonando ogni interesse mondano per dedicarsi alla ricerca di Dio.

Ha inizio, così, l’ultimo tratto della sua vita, fatto di preghiera, digiuno, ascesi e pellegrinaggi.

Desideroso di recuperare il tempo non trascorso nella ricerca di Dio, fattosi applicare dei ceppi di ferro ai piedi, Obizio si mette in cammino per Lucca per immergersi nella contemplazione del Volto Santo, crocifisso ligneo che la tradizione ritiene essere un’immagine acheropita del Salvatore. Le motivazioni che spingono il santo non sono differenti da quelle che muovono gli altri pellegrini del suo tempo e di quelli che lo seguiranno: il desiderio dell’incontro con una realtà invisibile dalla quale ci si aspetta un radicale cambiamento.

Il pellegrinaggio di Obizio, intrapreso nella volontà della sequela e dell’imitazione di Cristo, ha una dimensione fortemente penitenziale, espressa anche tramite mortificazioni corporali, quali l’applicazione ai piedi di ceppi di ferro. Il viaggio prosegue quindi per Camaldoli, Pavia, Cremona. La Vita sancti Obitii descrive questo suo peregrinare come il volo dell’ape “melliflua” che raccoglie da ogni diversità di fiori, “ad imitatione de li antiqui Sancti padri”.

Fatto ritorno a Brescia, Obizio trascorre i suoi ultimi anni come oblato nel monastero di Santa Giulia, ove morirà nel 1204 in fama di santità.

La Vita fu curata da Giuseppe Maria Onofri che la pubblicò nel 1869. Esponente di una nobile famiglia bresciana, l’Onofri, entrato a far parte della Congregazione dei padri filippini della Pace nel 1826 e per quarant’anni prevosto di S. Agata, è stato uno dei maggiori studiosi di storia ecclesiastica bresciana del XIX secolo. Fu appassionato bibliofilo e alla sua morte la ricca e preziosa biblioteca, costituita in anni di laboriose ricerche e contenente manoscritti, incunaboli, cinquecentine, secentine, fu acquisita in parte dai Frati francescani minori del Convento di S. Pietro apostolo a Rezzato.

L’opera fu stampata dalla tipografia dell’Istituto San Barnaba, prima scuola grafica d’Italia. L’istituto era stato fondato da san Ludovico Pavoni nel 1821 col fine di offrire ai giovani dimenticati della società una realtà in cui poter sperimentare il calore di una famiglia, la solidità dell’educazione cristiana e un’efficace formazione professionale.

L’esemplare in possesso della Biblioteca Diocesana reca l’ex libris di don Pietro Bottura, parroco di Mompiano dal 1840 fino alla morte, avvenuta nel 1877. Proveniente da una modesta famiglia di cartai di Toscolano, don Bottura amò profondamente la poesia che usò per criticare la politica anticlericale del giovane Stato italiano.

Please , update your browser