Il patrimonio degli Istituti culturali ecclesiastici viterbesi e l’evangelizzazione della Tuscia

Archivio e Biblioteca della Fondazione delle Clarisse Urbaniste d’Italia – Viterbo

Archivio e Biblioteca della Fondazione delle Clarisse Urbaniste d’Italia – Viterbo

L’Archivio Generale e la Biblioteca della Federazione S. Chiara d’Assisi delle Monache Clarisse Urbaniste d’Italia sono di recente costituzione. La Federazione, che riunisce le monache di Santa Chiara che professano la regola concessa da papa Urbano IV nel 1263, ne ha decretato la costituzione nella riunione del Consiglio federale tenutasi il 22 agosto 2017 presso il Monastero di Sant’Agnese di Montone (PG), attuando una disposizione espressa dall’Assemblea federale del settembre 2016. Nella medesima riunione il Consiglio federale ha stabilito la sede dell’Archivio Generale e della Biblioteca presso il Monastero di Santa Rosa in Viterbo.

L’Archivio Generale e la Biblioteca della Federazione S. Chiara raccolgono, oltre l’archivio storico e la biblioteca della Federazione stessa (eretta il 4 ottobre del 1958), gli archivi e le biblioteche dei monasteri che aderivano alla Federazione e che nel corso degli anni sono stati soppressi; riceveranno in futuro la documentazione di quelli che saranno chiusi o che vorranno versare il loro archivio storico mentre continuano la loro attività.

La costituzione dell’Archivio Generale e della Biblioteca è finalizzata alla custodia, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario e librario prodotto dai singoli monasteri.

Patrimonio archivistico e librario

L’Archivio Generale conserva ad oggi i seguenti fondi: Archivio del Monastero di S. Rosa (fondo antico: 320 pergamene e 217 buste, secc. XIII-XIX ; fondo moderno: circa 300 tra registri e buste, secc. XX-XXI); Archivio del Monastero di S. Paolo di Tuscania (59 buste, secc. XVI-XX); Archivio del Monastero di S. Lucia di Arcevia (AN) (158 buste, sec. XIII e secc. XVI-XX); Archivio del Monastero di Maria Santissima Assunta delle Cappuccinelle di Aversa (252 tra buste e registri; secc. XVII-XX). I fondi conservati sono dichiarati di notevole interesse storico.

Il patrimonio archivistico è costituito per lo più da registri relativi alla vita economica e amministrativa dei monasteri, come gli abbadessati, i registri di entrate e uscite, i cabrei, i catasti, gli inventari di beni mobili e immobili, i registri dei monti delle doti, gli istrumenti notarili; ma conserva anche registri che riguardano la vita quotidiana e religiosa, come le cronache, i registri e i carteggi relativi alle relazioni tra i monasteri e il mondo esterno, la corrispondenza, i libri dei capitoli, i registri delle professioni e delle vestizioni, i libri delle ‘offiziali’, le visite canoniche, le visite pastorali, i libri delle indulgenze e degli uffici sacri. Nell’archivio è presente anche materiale agiografico e devozionale, dalle certificazioni di reliquie alla documentazione relativa all’istruzione delle cause di beatificazione o canonizzazione di vergini e monache; nonché scritti riguardanti la vita ‘privata’ delle monache, come i diari, e notevole materiale fotografico.

La ricca documentazione conservata permette di studiare le molteplici relazioni tra i monasteri femminili e le comunità esterne; l’importanza dei monasteri come centri religiosi, economici, culturali e politici tra il XIII e il XX secolo; la storia economica e agraria, dell’alimentazione, della pratica di conservazione archivistica; è utile per condurre studi prosopografici, agiografici, antropologici e devozionali.

La Biblioteca raccoglie circa 10.000 volumi, tra cui alcune cinquecentine. Essa è costituita per lo più da letture devozionali e agiografiche, ma annovera anche libri liturgici (breviari, orazionali, messali, salteri, innari, ecc.) e volumi di diritto civile e canonico, di medicina e scienze naturali, di letteratura e di storia locale. Essa conserva inoltre importanti serie di riviste e periodici francescani.

Il Monastero di S. Rosa e la chiesa annessa

L’Archivio e la Biblioteca si trovano all’interno del complesso monumentale duecentesco del monastero di Santa Rosa annesso al Santuario della Santa.

Il monastero fu fondato nei primi anni del XIII secolo, all’inizio si trattava di una semplice Domus; successivamente papa Gregorio IX intervenne per farne un monastero con annesso oratorio per le ormai monache dell’Ordine di Santa Chiara. Questo oratorio divenne ben presto una chiesa. Fu probabilmente il primo monastero costruito a Viterbo. Nel 1661 fu annesso al monastero quel complesso di costruzioni noto come la casa di s. Rosa, già meta di pellegrinaggi.

Un primo restauro e ingrandimento della chiesa fu fatto nel 1450 e un nuovo intervento fu deciso dopo il 1612 quand’era vescovo di Viterbo il cardinale Tiberio Muti: la chiesa era ormai troppo angusta per la crescente devozione verso la giovane viterbese e quindi fu demolita perdendo così molti affreschi e dipinti che la ornavano come quelli di Benozzo Gozzoli sulla vita di s. Rosa. La chiesa ricostruita nel 1632 era in stile gotico e rimase in funzione fino al 1845 quando per decisione del vescovo cardinale Gaspare Pianetti e delle suore del monastero, con il concorso di tutta la popolazione, si arrivò alla realizzazione dell’attuale chiesa, consacrata nel 1850. L’intero complesso nel 1924 viene dichiarato monumento nazionale. Nel 1931 furono realizzati lavori di restauro e di consolidamento della chiesa che compresero anche il rifacimento del pavimento e una nuova decorazione della cupola che era stata inaugurata nel 1917. Gli ultimi lavori di restauro realizzati nel 1998 hanno riguardato anche il monastero dove è stato ritrovato l’antico porticato del XVI secolo che faceva parte di un chiostro solo in parte riportato alla luce.

Il patrimonio storico artistico

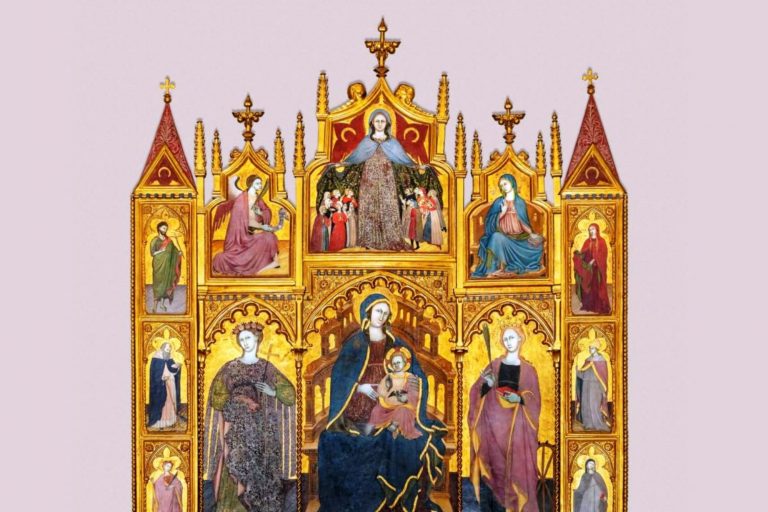

In una memoria dei lavori compiuti nel monastero conservata nel ms. 111 del fondo antico del monastero di Santa Rosa dell’Archivio Generale della Federazione delle Clarisse Urbaniste d’Italia è ricordato il pagamento al pittore Francesco di Antonio Zacchi, detto il ―Balletta per il grande polittico, destinato all‘altare maggiore della chiesa. La tavola centrale presenta una solenne Madonna assisa su un trono. La Madonna è affiancata da Santa Caterina con la palma del martirio e da Rosa coronata di rose.

Maria ritorna più in alto due volte: nelle vesti della Madonna della Misericordia che col manto protegge tutta la comunità (le donne a sinistra e gli uomini sulla destra, i religiosi e i laici, i poveri e i ricchi) e nell‘Annunciata ad indicare il momento dell‘Incarnazione nel quale ha inizio la funzione salvifica che si compie attraverso di lei. (Scheda a cura di Luisa Caporossi)

L’Ordine delle Clarisse e la Federazione delle Clarisse

A soli dieci anni dalla morte di Chiara d’Assisi e dalla conferma papale della Forma vitae da lei stessa composta, il 18 ottobre 1263 papa Urbano IV promulga una nuova Regola con l’intento di dare definitivamente unità giuridica alla pluriforme realtà dei monasteri che si erano sviluppati in Italia e in Europa ispirandosi all’esperienza di San Damiano.

Con la Regola di Urbano nasce ufficialmente l’Ordine di Santa Chiara (Clarisse Urbaniste). Questa Regola fu accolta da un ampio numero di monasteri, mentre quella composta da Chiara, e approvata da papa Innocenzo IV nel 1253 (Clarisse Innocenziane), inizialmente seguita solo dal monastero di Assisi, verrà adottata nei diversi tentativi di riforma dell’Ordine, soprattutto nel Quattrocento.

Non esiste una storia distinta delle Clarisse Urbaniste e neppure una storia globale del Secondo Ordine Francescano, poiché come per altri istituti di clausura, ogni monastero, ha una personalità giuridica autonoma, che lo fa vivere a sé. Tuttavia il numero dei monasteri e delle monache, che ne hanno fatto parte attraverso i secoli, può dare un’indicazione dell’affermazione, o meno, dell’ideale vissuto.

Alla fine del secolo XIII il numero delle nuove fondazioni clariane oltrepassava il 100 nella sola Italia e ben presto i monasteri si moltiplicarono in tutta Europa, Siria e Palestina. Già nel secolo successivo si avverte, però, una certa decadenza di fervore religioso dovuta ad una super-affluenza di beni nei monasteri che non si armonizzava con la professione di austerità della Regola. Tuttavia il numero dei monasteri andò aumentando, tanto che alla fine del Trecento si contavano 400 case e circa 15.000 monache.

Il XV secolo segna il ritorno al primitivo rigore e un passo in avanti per l’Ordine, anche per l’aumento delle nuove fondazioni.

Il Cinquecento si caratterizza come continuazione del risveglio culturale e spirituale del secolo precedente, ma anche come periodo di prova e di sofferenza per l’Ordine a causa della riforma protestante.

Se il XVII secolo segna il più alto tasso di espansione numerica del Secondo Ordine Francescano – infatti attorno agli anni Ottanta si contano oltre 900 monasteri per un totale di circa 34.000 monache – quello successivo registra, invece, una fase di contrazione che andrà acuendosi nel secolo seguente, a motivo delle soppressioni.

Alla fine del XIX secolo, si avverte, però, una rinascita universale: si ripristinano monasteri abbandonati, se ne fondano di nuovi, ma soprattutto si avvia per l’Ordine un periodo di più vasta espansione nel mondo.

La Federazione S. Chiara nasce nel 1958 in conformità con quanto suggerito nel 1950 da papa Pio XII con la Costituzione Apostolica “Sponsa Christi”, che indicava alle sorelle viventi in monasteri di clausura l’opportunità di riunirsi in Federazione per aiutarsi vicendevolmente. Dei 29 monasteri aderenti alla Federazione, ventisei sono in Italia, uno ha sede in Venezuela, uno in Messico e uno in Romania.

Please , update your browser