Donne sante & Sante donne. Il prendersi cura di una società che cambia

LAVORO

LAVORO

“Il lavoro rende liberi”. Così recitava il beffardo motto posto sopra l’ingresso dei lager di Auschwitz e Dachau. Esso rappresenta la summa della menzogna nazista che celava le condizioni disumane ed alienanti nelle quali versavano i deportati sotto la falsa speranza di una libertà da conquistare attraverso il lavoro. Fortunatamente, la realtà bresciana e bergamasca tra Otto e Novecento differisce enormemente da quella che è stata una delle pagine più atrici della storia del recente passato, ma illuminati uomini e donne cattolici già intuirono la pericolosità di un sistema produttivo e consumistico slegato dall’etica: se non guidato da saldi principi cristiani, il lavoro si rivela una trappola, un’utopica speranza di autodeterminazione delle masse destinata a favorire gli interessi di una ristretta nicchia.

Senza la pretesa di sfidare la struttura socioeconomica borghese ma piuttosto di migliorare le condizioni quotidiane dei lavoratori più fragili, fondatori e fondatrici di istituti religiosi si occuparono di lavoro trasformandosi in imprenditori. Rispetto alle istanze secolari che puntarono ad una profonda – ma lenta – riforma del sistema lavorativo attraverso i primi sindacati, la risposta cattolica consistette nell’offrire un modello alternativo basato sul Vangelo e non sulla logica del mero guadagno. Inoltre, la dimensione lavorativa non coinvolgeva solamente l’individuo come singolo ma incideva sull’intera comunità, creando nuove sfide e problematiche sociali. Lo spopolamento delle campagne causò infatti un rapido inurbamento, con precarie e pericolose condizioni di vita nelle aree periferiche delle grandi città, sprovviste di infrastrutture e servizi adeguati ad accogliere un numero così alto di nuovi abitanti. Le migrazioni dovute al lavoro comportarono tra l’altro squilibri comunitari di appartenenza e identità comunitaria.

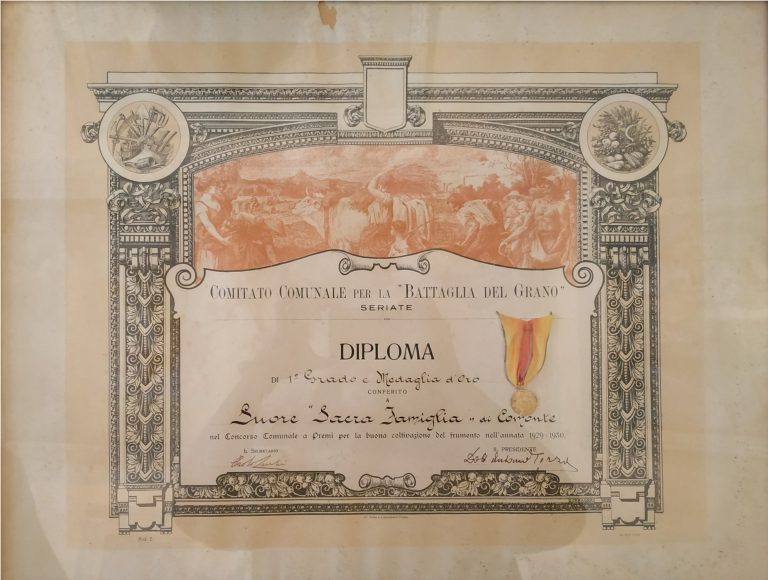

Tra le più importanti e innovative esperienze cattoliche registrate tra XIX e XX secolo si segnalano nel bresciano quella di Sant’Arcangelo Tadini (1846-1912) e nel bergamasco quelle di Geltrude Comensoli (1847-1903) e Paola Elisabetta Cerioli (1816-1865). Contro lo sfruttamento delle operaie costrette ad abbandonare la parrocchia per cercare fortuna altrove, Tadini decise di aprire una filanda a Botticino e affiancò alle giovani laiche l’assistenza e il conforto di suore-operaie. Cerioli fondò l’Istituto delle Sacra Famiglia e fu la prima donna ad inaugurare un ricovero femminile con annessa una scuola agraria. Per questa ragione le suore furono popolarmente chiamate ‘suore contadine’. Comensoli intervenne invece sia nell’ambito tessile, uno dei motori trainanti dell’economia lombarda, e nell’educazione delle povere fanciulle, intuendo come i più grandi cambiamenti sociali avvengano attraverso istruzione e lavoro.

Queste pionieristiche esperienze cattoliche ebbero esiti altalenanti ma dimostrarono che il lavoro non significa solo guadagno e può portare a migliori condizioni di vita per tutti se guidato da sani principi. Quando si supera la logica del profitto, il lavoro diventa un pratico strumento per affrontare le sfide scoiali, di ieri e di oggi.

Please , update your browser