Donne sante & Sante donne. Il prendersi cura di una società che cambia

EDUCAZIONE

EDUCAZIONE

“L’educazione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo”, sosteneva Nelson Mandela e questo – probabilmente – fu anche il pensiero di numerose fondatrici cattoliche che, tra il XIX e XX secolo, dettero vita ad una capillare rete di istituti religiosi con fini educativi, scuole private ed enti per l’educazione dei figli e delle figlie delle classi sociali più svantaggiate.

‘Educazione’, dal latino educare (intens. di educĕre), è composta da e- che indica un movimento verso l’esterno e ducere con il significato di condurre fuori. Etimologicamente, dunque, la parola si riferisce ad un processo volto a ‘tirare fuori’ (idee, passioni, curiosità) piuttosto che ‘mettere dentro’ (concetti, definizioni, ripetizioni mnemoniche). Eppure, ancora all’inizio dell’età contemporanea, la pedagogia educativa sembrava alquanto lontana dal suo significato latino.

Sulla spinta delle idee illuministe, a cavallo tra Sette e Ottocento, si consumò il passaggio – almeno dal punto di vista formale – dall’educazione religiosa a quella di Stato. Tuttavia, le cocenti questioni politiche della Restaurazione misero in secondo piano le nobili ma acerbe speranze di un’istruzione universale. Nel 1818, nel regno Lombardo-Veneto entrò in vigore il ‘Regolamenti normale per le scuole elementari’, il quale prevedeva la costituzione di una capillare rete di istituti pubblici. Quarant’anni più tardi, nel Regno di Sardegna, la legge Casati (1859) istituiva il biennio elementare col primo obbligatorio. Nel 1877, la legge Coppino estese la durata della formazione alla classe quinte e l’obbligo scolastico alla terza, su tutto il territorio del neonato regno.

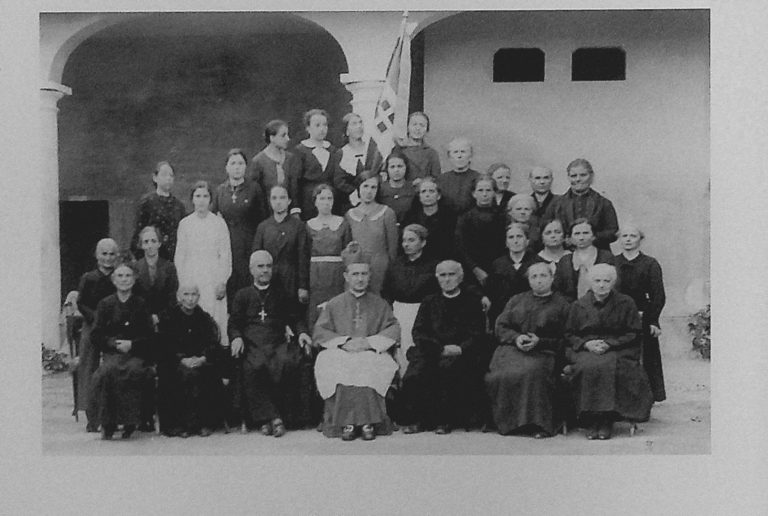

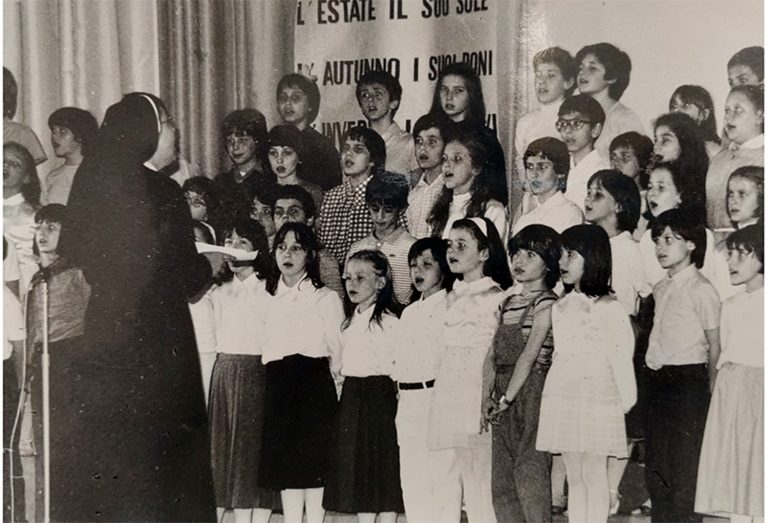

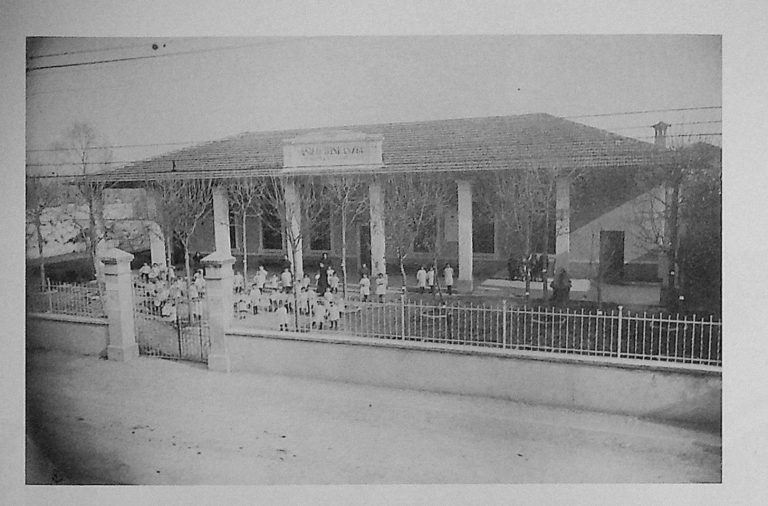

Nonostante l’importanza delle norme, l’applicazione nelle realtà rurali e periferiche fu alquanto eterogenea e contestata: già in tenera età, giovani e giovanissimi costituivano una parte essenziale della forza lavoro nei campi. I banchi di scuola continuarono a costituire un privilegio per pochi piuttosto che un diritto di tutti. È in questo contesto di esclusione sociale che operarono maestre e formatrici cattoliche. Il loro obiettivo principale fu quello di offrire basilari opportunità di studio a coloro che ne erano esclusi, come orfani, fanciulle e figli del proletariato ma non si limitarono solo a questo. Infatti, garantirono anche un grado di istruzione superiore attraverso l’apertura di scuole e internati; assistettero i più piccoli – e le loro famiglie – con la creazione di asili e centri per il dopo scuola; si occuparono di diffondere la catechesi e l’educazione morale in stretta connessione con l’attività pastorale della propria comunità.

Fu grazie a instancabili fondatrici se migliaia di giovani bresciani e bergamaschi ricevettero un’educazione e con questa la possibilità di costruire un futuro migliore. In molti casi, le ‘sante donne’ furono pioniere anche di metodi pedagogici per l’epoca molto innovativi, i quali tenevano in considerazione le attitudini e propensioni del singolo e incoraggiavano attività di gioco e socializzazione, non riducendo il processo formativo a mera acquisizione di nozioni.

Attraverso l’impegno di Annunciata Cocchetti (Rovato, 1800 – Cemmo, 1882), Teresa Eustochio Verzeri (Bergamo, 1801 – Brescia, 1852), Caterina Cittadini (Bergamo, 1801-1857) e delle sorelle Girelli mostreremo meglio l’attività di alcune delle numerose donne che spero la propria vita per migliorare quella degli altri e dell’intera società.

Please , update your browser