Donne sante & Sante donne. Il prendersi cura di una società che cambia

ASSISTENZA

ASSISTENZA

Cambiamenti, bisogni e mancanze: in estrema sintesi, sono questi gli elementi che più caratterizzano la società bresciana e bergamasca tra il XIX e l’inizio del XX secolo. Dal punto di vista politico, dopo la travagliata stagione napoleonica, la stabilità politica imposta con la Restaurazione fu una realtà più sperata che pienamente raggiunta, ben presto messa in discussione dai moti unitari e da precari equilibri europei. Dal punto di vista socioeconomico, assistiamo invece ad un rapido sviluppo industriale ed una conseguente urbanizzazione che portarono a crescenti disuguaglianze sociali e a condizioni di lavoro precarie per molti operai e contadini. Come se non bastasse, a sanguinose guerre per la patria e disparità tra classi, si aggiunsero gravi epidemie (come quella di colera del 1836), crisi economiche e carestie globali (come la ‘Grande Depressione’ del ventennio 1873-95) e la scarsa attenzione delle autorità civili alle gravi emergenze sociali.

In questo clima di incertezze e mutazioni operarono eroiche ‘donne sante’, le quali misero le proprie vite al servizio degli altri per provvedere ai bisogni del periodo. Si trattò di un ampio numero di laiche, religiose di tradizionali ordini e, soprattutto, fondatrici e suore di nuovi istituti religiosi, la più prorompente anima del cattolicesimo femminile contemporaneo. A differenza delle monache che emettevano voti solenni e vivevano in clausura, le suore pronunciavano voti semplici di povertà, obbedienza e castità e si dedicarono ad un apostolato attivo nella società, a stretto contatto con le situazioni più emergenziali, come la cura di ammalati ed infermi e l’educazione di giovani scolari.

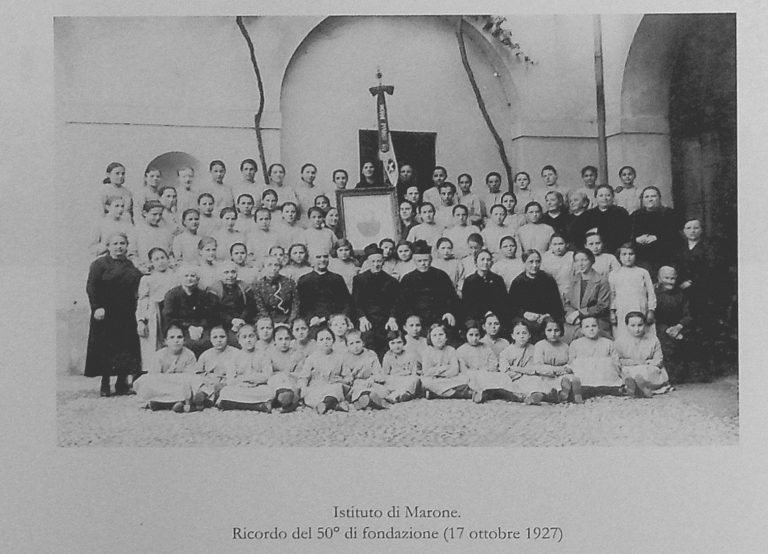

La diffusione delle suore e dei nuovi istituti religiosi fu capillare su tutto il territorio italiano e le province di Brescia e Bergamo non fecero eccezione. Qui nacquero infatti decine di nuove fondazioni con il dichiarato intento di assistere le fasce più vulnerabili della popolazione, come infanti e orfani, fanciulle e pericolanti (e pericolate), malati e portatori di disabilità. Le religiose assunsero anche ruoli amministrativi e dirigenziali nella conduzione di ospedali pubblici, scuole, asili ed orfanotrofi. Anzi, proprio la loro preparazione professionale come maestre, infermiere e dirigenti spinse enti pubblici e religiosi a richiederle come parte essenziale del personale.

Assistere il prossimo ebbe sia caratteri istituzionali che non formali. Le suore prestarono i loro servizi sia in centri educativi e ospedalieri sia in modo discreto e volontario in abitazioni private, offrendo sostegno materiale e conforto spirituale a famiglie bisognose. L’assistenza non era intesa solo come un dovere cristiano verso i più deboli, ma anche un mezzo per diffondere la fede in una società sempre più secolarizzata. Attraverso la carità, la Chiesa Cattolica cercò di trasmettere i valori cristiani e di dimostrare l’utilità sociale del suo operato. In un’epoca in costante cambiamento e non priva di forti contraddizioni (come l’urbanizzazione, la corsa al capitale e la povertà), la parola di Dio costituiva uno dei pochi capisaldi che poteva orientare le coscienze e costruire le basi per un futuro migliore.

Per celebrare alcune delle ‘donne sante’ che più si impegnarono nel campo assistenziale, in questa sessione abbiamo deciso di dedicare approfondimenti alle opere di Maria Crocifissa di Rosa e delle sue Ancelle, particolarmente attive nelle cure agli ammalati e ai bambini sordomuti, Elisa Baldo e della sua ‘maternità allargata’ e Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, le fondatrici delle Figlie della Carità.

Please , update your browser