Il nuovo complesso parrocchiale oggetto di approfondimento si inserisce in un articolato processo di infrastrutturazione ecclesiastica che coinvolge tutto il comparto sud-orientale della città. Solo nell’ultimo trentennio, infatti, sono tre le chiese parrocchiali messe a cantiere e ultimate: Santi Cosma e Damiano Martiri (1987-1994), San Gerardo Maiella (1996-2001) e Santa Famiglia (2015-2021). Se le prime due si insediano in ambiti urbani già densamente sviluppati (Santi Cosma e Damiano in funzione dell’edificazione di una zona P.E.E.P. e San Gerardo per sostituire un edificio di culto provvisorio) la chiesa dedicata alla Santa Famiglia di Nazareth si incardina in un lembo di terra al limite del territorio urbanizzato, un’area di frontiera, “soglia” tra città e ruralità.

Mons. Domenico Caliandro (vescovo della diocesi dal 2000 al 2013), erigendo la parrocchia nel 2006, volle avvicinarsi e anticipare le necessità pastorali di una porzione di Popolo di Dio che nel 2013 contava già quasi 4.000 abitanti e che stando alle previsioni del P.R.G. (adottato nel 2001) sarebbe dovuto raddoppiare. Oggi tale incremento demografico non è ancora compiuto, tuttavia il nuovo edificio di culto, le opere annesse e ampie zone destinate a verde, si propongono come luoghi “aggregatori” per gli attuali insediamenti abitativi (condomini e edifici monofamiliari), “attrattori” per quelli previsti dalla strumentazione urbanistica e “catalizzatori” per i nuclei familiari residenti nelle cascine e nei fabbricati sparsi nell’immediata campagna. Questa la mission del progetto: favorire l’avvicinamento sociale per trasformare un insieme di individui in una comunità ecclesiale che «ha bisogno di ritrovarsi per rinascere sempre, per rinascere nuova, bella, fresca con la grazia e la gioia del Signore» (dall’omelia di mons. Caliandro della celebrazione di Dedicazione).

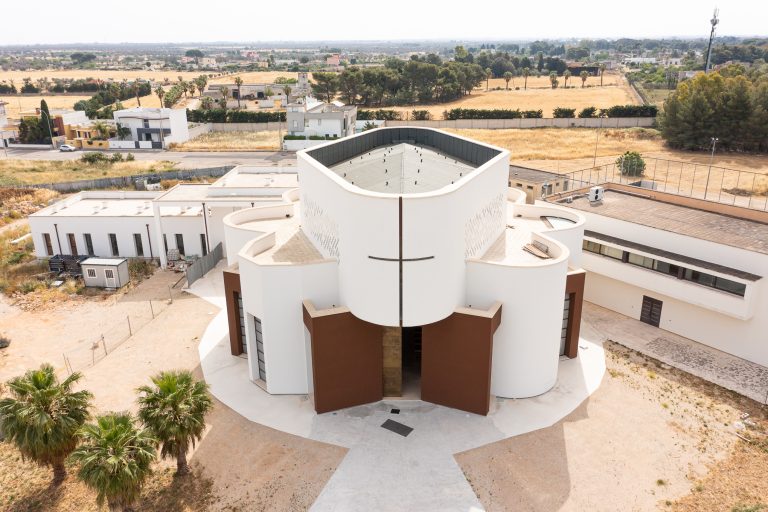

Caratteri architettonici

Il disegno del complesso parrocchiale è segnato da due temi predominanti in stretta connessione: il dialogo con il contesto urbano e la ricerca di una matrice formale identitaria. La natura del sito, un paesaggio di transizione tra periferia urbana e modesti insediamenti dispersi nella campagna, impone al progettista una riflessione tutta risolta sull’avvicendamento volumetrico e percettivo. Alla spazialità amorfa e frammentata dell’intorno si alterna un’articolazione di masse con sequenze topografiche precise e geometrie distinte. Il corpo monolitico della chiesa, già al centro di una “quinta” architettonica concava in pianta (manica dei locali di ministero pastorale), diventa l’elemento ordinatore di tutto l’ambiente circostante. Tale centralità, favorita dal perimetro del lotto parrocchiale, dalla sua posizione e dalla trama stradale, sembra replicare – seppur con le dovute proporzioni – le dialettiche insediative del castello di Copertino, dal lato opposto della città. Così come il complesso fortificato al margine occidentale dell’insediamento storico, il complesso parrocchiale demarca il limite urbano orientale della città “nuova” divenendo un segno di variazione del paesaggio; un episodio architettonico desideroso di riformulare con caratteri monumentali la mediocrità dimensionale e morfologica della scala edilizia complessiva. La stessa azione “emersiva” ovvero la volontà di “tirare fuori” una corporeità spaziale che costituisca la nuova fisionomia del quartiere accompagna lo studio delle forme. L’obiettivo di produrre un edificio capace di proporsi come luogo di culto riconoscibile si risolve ancora mediante processi compositivi astrattavi: segni sottratti al palinsesto architettonico storico e all’immaginario locale. Il progettista, nell’evocare la percezione del sacro “popolare”, disegna un edificio dalla pianta centrica “polilobata” ispirata alle articolazioni plastiche dell’architettura ecclesiale del barocco leccese (l’abside del Duomo di Minervino). Il modellato degli elevati fa riferimento invece a uno degli archetipi della chiesa terrestre: la “nave di San Pietro”; tuttavia tale icona, utile a richiamare l’idea di una comunità che si raduna ma che supera l’introversione nella proiezione verso il mare aperto, architettonicamente non si traduce in una forzatura plastica dai toni mimetici. Tale richiamo, seppur ben delineato dai volumi e dalle linee complessive dell’edificio, mira esclusivamente ad abbozzare una traccia interpretativa, a fissare un punto o meglio ad agganciare un “ancora” nelle trame simboliche della comunità.

Processi e contesti

Se in premessa si fa riferimento al programma di infrastrutturazione ecclesiastica che caratterizza la periferia di Copertino nell’ultimo trentennio, bisogna meglio specificare come tale fenomeno non può essere circoscritto a questa pur significativa fascia temporale. La riforma della geografia parrocchiale si intreccia ai processi urbanistici di inizio Novecento, in particolare agli addensamenti insediativi del centro abitativo oltre le mura cittadine e lungo le direttrici stradali verso Lecce. Già infatti nel 1921 mons. Nicola Giannattasio (vescovo di Nardò dal 1908 al 1926) istituisce parrocchia la chiesa settecentesca della Beata Maria Vergine del Rosario[1], proprio affacciata lungo una di questi percorsi, quale centro spirituale di tutto il territorio suburbano nord-orientale già consolidato. Successivamente nel 1957 mons. Corrado Ursi (Ordinario dal 1951 al 1961), vista la crescente espansione a oriente, erige la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù[2] riorganizzando in sottrazione i confini della chiesa del Rosario. La comunità del Sacro Cuore, tralasciando il riassetto parrocchiale della periferia meridionale della città già accennato in premessa, diventa in soli vent’anni il comparto ecclesiale più popoloso di Copertino (ancora oggi mantiene tale primato contando 5515 abitanti[3]). Tale sviluppo urbano e demografico determina la necessità di abbandonare il primitivo edificio di culto a favore di una nuova sede costruita a partire dagli anni Ottanta e consacrata il 7 giugno del 1986. Tuttavia, tali progetti edilizi e amministrativi, non riescono a soddisfare le necessità pastorali di una popolazione sempre in crescita grazie anche alle politiche urbanistiche del PRG redatto nel 2000 e adottato nel 2001. Questo strumento individua una vasta area destinata a “Sevizi di interesse generale e di quartiere” a margine di una zona a espansione edilizia residenziale posta lungo i confini parrocchiali del Sacro Cuore. La curia diocesana guidata da mons. Caliandro fin da subito avvia tavoli di interlocuzione con l’amministrazione comunale e con il sindaco Dott. Giovanni Marcucci con l’intento di acquisire tale area per l’edificazione di una nuova aula liturgica capace di alleggerire il carico demografico della chiesa esistente e rimpicciolirne il territorio di pertinenza. Il terreno, un lotto incolto, è ceduto alla diocesi il 17 luglio 2006. Il 31 dicembre è istituita canonicamente la nuova parrocchia dedicata alla Santa Famiglia (poi riconosciuta civilmente il 06/06/2008). Il 21 settembre 2007 il primo e attuale parroco don Adriano Dongiovanni inizia il suo ministero pastorale.

[1] Per approfondimenti sulla chiesa si rimanda alla scheda di censimento: https://www.beweb.chiesacattolica.it/edificidiculto/edificio/35826/Copertino+%28LE%29+%7C+Chiesa+della+Beata+Vergine+Maria+del+Rosario

[2] A seguito dell’erezione canonica della parrocchia, lo stesso anno è edificata la chiesa; oggi tale fabbricato, ancora esistente, è stato abbandonato a favore di una nuova aula liturgica consacrata nel 1986 (per approfondimenti si rimanda alla scheda di censimento: https://www.beweb.chiesacattolica.it/edificidiculto/edificio/35824/Copertino+%28LE%29+%7C+Chiesa+del+Sacro+Cuore+di+Ges%C3%B9

[3] Fonte: Istituto Centrale Sostentamento del Clero

- Arch. Gianluigi Russo - progettazione architettonica e artistica

- Ing. Giorgio De Marinis - responsabile del procedimento

- Ing. Emiliano Zampironi - progetto strutture e direzione lavori

- Ing. Francesco Orsini - coordinatore sicurezza progettazione/esecuzione

- CSP Ingegneri Soc. Coop - progetto impianti

- Per. ind. Michele De Lazzari - direzione lavori impianti

- Mons Giuliano Santantonio - consulente per la liturgia

- Cessione lotto di terreno alla diocesi [17 luglio 2006]

- Istituzione canonica della parrocchia [31 luglio 2006]

- Trasferimento proprietà lotto alla parrocchia [gennaio 2013]

- Incarico di progetto [settembre 2013]

- Nullaosta della CEI al progetto esecutivo [febbraio 2015]

- Rilascio Permesso di costruire [12 agosto 2015]

- Avvio cantiere [26 ottobre 2015]

- Benedizione prima pietra [27 dicembre 2015]

- Conclusione lavori primo lotto (locali di ministero pastorale) [dicembre 2016]

- Prima celebrazione eucaristica nel salone parrocchiale [31 dicembre 2016];

- Fine cantiere [2 luglio 2021]

- Rito dedicazione chiesa e altare [15 luglio 2021]

Pianta chiesa, sagoma esterna [assi maggiori 29,90 m ca]

Pianta aula liturgica, sagoma interna [lunghezza asse portale-altare 25,80 m ca]

Prospetto principale aula liturgica [altezza 15,50 ca]

Interno aula liturgica [intradosso copertura 15,80]

Portale [altezza 5,96 m, larghezza 2,90 m]

Ruoli e professionalità

- Arch. Gianluigi Russo - progettazione architettonica e artistica

- Ing. Giorgio De Marinis - responsabile del procedimento

- Ing. Emiliano Zampironi - progetto strutture e direzione lavori

- Ing. Francesco Orsini - coordinatore sicurezza progettazione/esecuzione

- CSP Ingegneri Soc. Coop - progetto impianti

- Per. ind. Michele De Lazzari - direzione lavori impianti

- Mons Giuliano Santantonio - consulente per la liturgia

Cronologia

- Cessione lotto di terreno alla diocesi [17 luglio 2006]

- Istituzione canonica della parrocchia [31 luglio 2006]

- Trasferimento proprietà lotto alla parrocchia [gennaio 2013]

- Incarico di progetto [settembre 2013]

- Nullaosta della CEI al progetto esecutivo [febbraio 2015]

- Rilascio Permesso di costruire [12 agosto 2015]

- Avvio cantiere [26 ottobre 2015]

- Benedizione prima pietra [27 dicembre 2015]

- Conclusione lavori primo lotto (locali di ministero pastorale) [dicembre 2016]

- Prima celebrazione eucaristica nel salone parrocchiale [31 dicembre 2016];

- Fine cantiere [2 luglio 2021]

- Rito dedicazione chiesa e altare [15 luglio 2021]

Dimensioni architettoniche

Pianta chiesa, sagoma esterna [assi maggiori 29,90 m ca]

Pianta aula liturgica, sagoma interna [lunghezza asse portale-altare 25,80 m ca]

Prospetto principale aula liturgica [altezza 15,50 ca]

Interno aula liturgica [intradosso copertura 15,80]

Portale [altezza 5,96 m, larghezza 2,90 m]